Tag Archives: assassini

Una coraggiosa denuncia da parte di Maurizio Alfieri

La lettera che pubblichiamo e che chiediamo di diffondere il più possibile (siti, radio di movimento, situazioni di lotta ecc.) è un coraggioso atto di accusa contro il carcere di Terni e contro tutta l’amministrazione penitenziaria. Non ci facciamo certo illusioni su di un’inchiesta da parte della magistratura, ma non possiamo lasciare solo Maurizio, uomo retto che non ha mai avuto paura di esporsi. Il DAP e i carcerieri devono sapere che a fianco di Maurizio ci siamo tutti/e noi ad urlare che sono degli assassini.

Carissimi/e compagni/e

Prima di tutto vi devo dire una cosa che mi sono tenuto dentro e mi faceva male… ma la colpa non è solo mia e poi potete capire e commentare la situazione in cui mi sono trovato e che ora rendiamo pubblica.

L’anno scorso mentre a Terni ero sottoposto al 14 bis arrivarono due ragazzi, li sentivo urlare che volevano essere trasferiti perché le guardie avevano ammazzato un loro amico… così mi faccio raccontare tutto, e loro mi dicono che un loro amico di 31 anni era stato picchiato perché lo avevano trovato che stava passando un orologio (da 5 euro) dalla finestra con una cordicina, così lo chiamarono sotto e lo picchiarono dicendogli che lo toglievano anche dal lavoro (era il barbiere), lui minacciò che se lo avessero chiuso si sarebbe impiccato, così dopo le botte lo mandarono in sezione, lui cercò di impiccarsi ma i detenuti lo salvarono tagliando il lenzuolo, così quei bastardi lo chiamarono ancora sotto e lo presero a schiaffi dicendogli che se non si impiccava lo uccidevano loro. Così quel povero ragazzo è salito, ha preparato un’altra corda, i suoi amici se ne sono accorti ed hanno avvisato la guardia, ma nel frattempo era salito l’ispettore perché era orario di chiusura, l’agente iniziò a chiudere le celle, ne mancavano solo tre da chiudere, tra cui quella del povero ragazzo, i due testimoni gridano all’ispettore che il ragazzo si sta impiccando e per tutta risposta ricevono minacce di rapporto perché si rifiutavano di rientrare in cella, finché dalla paura anche loro sono rientrati dopo aver visto che il loro amico romeno si era lasciato andare dallo sgabello con la corda al collo, e quei bastardi hanno chiuso a tutti tornando dopo un’ora con il dottore che ne costatava la morte e facendo le fotografie al morto…

“Hanno morto questi ragazzi”… e sono impuniti

L’elenco dei pestaggi di Stato è lungo. Il conto di chi ha pagato è misero da Aldrovandi a Bianzino, da Uva a Magherini: le battaglie dei familiari.

L’elenco dei pestaggi di Stato è lungo. Il conto di chi ha pagato è misero da Aldrovandi a Bianzino, da Uva a Magherini: le battaglie dei familiari.

Federico Aldrovandi, Riccardo Rasman, Aldo Bianzino, Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Michele Ferrulli, Dino Budroni, Riccardo Magherini. Quando la mente prova a ricordare i nomi di tutti gli uomini morti mentre si trovavano nelle mani dello Stato, ce n’è sempre qualcuno che sfugge, e non certo per dolo. La lista è troppo lunga.

E quelli che conosciamo, forse, non sono neanche tutti, perché se li conosciamo è solo per il merito, la tenacia e il coraggio delle loro famiglie, eroiche nel mostrare cosa lo Stato ha fatto ai loro cari e contemporaneamente nel mettersi contro quello stesso Stato. Ci vuole fegato nel sapere che si sta andando verso il massacro e che tutta quella battaglia di giustizia si risolverà in un nulla di fatto. Già, perché è q uesto quello che viene da pensare. Perché di fronte a quella lista così lunga di morti ammazzati, il conto di chi ha pagato si tiene in una mano. Come un pugno di mosche.

uesto quello che viene da pensare. Perché di fronte a quella lista così lunga di morti ammazzati, il conto di chi ha pagato si tiene in una mano. Come un pugno di mosche.

Il primo fu “Aldro”, e non perché fu il primo a morire, il 25 settembre 2005 a Ferrara, ma perché fu il primo a guadagnarsi le pagine dei giornali, dopo una battaglia instancabile di sua mamma Patrizia. Aldro aveva 18 anni quando incontrò la polizia: Paolo Forlani, Monica Segatto, Enzo Pontani e Luca Pollastri non si accontentarono di mettergli le manette. Tre anni e sei mesi di reclusione per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi”, sentenzia la Cassazione nel 2012. Tutti beneficiari dell’indulto, tre di loro rientrati in servizio a gennaio 2014.

La morte di Attinà in carcere resta senza colpevoli

Assolto l’ispettore di polizia accusato di omicidio colposo che permise al detenuto di avere in cella il fornellino da campeggio con il gas che lo uccise

LIVORNO. Nicola Citi, 43 anni, ispettore di polizia penitenziaria abbraccia il suo avvocato quando il giudice Gioacchino Trovato finisce di leggere, dopo mezzora di camera di consiglio, la sentenza la quale lo assolve con formula piena per la morte di Yuri Attinà, il detenuto scomparso il 5 gennaio 2011 nel carcere delle Sughere dopo aver inalato da un fornellino da campo una grossa quantità di gas butano.

LIVORNO. Nicola Citi, 43 anni, ispettore di polizia penitenziaria abbraccia il suo avvocato quando il giudice Gioacchino Trovato finisce di leggere, dopo mezzora di camera di consiglio, la sentenza la quale lo assolve con formula piena per la morte di Yuri Attinà, il detenuto scomparso il 5 gennaio 2011 nel carcere delle Sughere dopo aver inalato da un fornellino da campo una grossa quantità di gas butano.

Una decisione che «rende giustizia a un agente che ha sempre cercato di fare bene il proprio lavoro», come spiega l’avvocato Luciano Picchi che ha difeso Citi con il collega piombinese Giovanni Marconi. Ma che dall’altra parte fa restare senza colpevole una morte che scosse l’opinione pubblica. «Si vive di ingiustizie e si muore in carcere», recitava uno striscione che alcuni amici della vittima esposero fuori dal carcere dopo la scomparsa di Attinà.

L’agente di polizia penitenziaria era accusato di omicidio colposo. Secondo il pubblico ministero Massimo Mannucci – si legge nel capo d’imputazione – «in qualità di ispettore in servizio nella casa circondariale di Livorno, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nell’aver revocato momentaneamente una disposizione da egli stesso adottata l’11 dicembre 2010 che vietava l’uso del fornellino da camping consentendo poi al detenuto di utilizzarlo».

Al centro delle indagini, in particolare, sono finiti due documenti: uno risaliva, appunto, all’11 dicembre, il secondo al 28. Nel primo, visti i precedenti del detenuto, viene vietato l’uso del fornellino in cella. Diciassette giorni più tardi, Citi, avrebbe firmato – sosteneva anche la parte civile – un documento nel quale autorizza ad usarlo o comunque a dividere la cella con detenuti che lo hanno a disposizione.

Yuri Attinà alle Sughere, era al settimo padiglione, in cella con due compagni. Pare che alcuni giorni prima avesse rassicurato l’agente dicendo che non avrebbe fatto uso del gas e forse per questo l’ispettore gli avrebbe dato fiducia. Ma il pomeriggio del 5 gennaio ha inalato il gas e non si è più svegliato.

Nel procedimento si erano costituite parte ci vile la sorella e la nipote del ventottenne. «La responsabilità di questa storia è di Yuri – diceva la nipote all’indomani della tragedia – che l’ha pagata anche cara. Ma se c’è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi».

A distanza di due anni dalla tragedia e dopo diversi rinvii il giudice ha deciso che non ci sono altri colpevoli.

Fonte 9/2/13

Ashley Smith si uccide in carcere davanti alle guardie che restano ferme

Ashley Smith, 19 anni, è morta suicida nel 2007 nel carcere femminile di Grand Valley in Kitchener, Ontario. Ashley Smith si è soffocata tra l’indifferenza delle guardie carcerarie rimaste al di là delle sbarre senza intervenire.

Oggi(23gennaio2013) per la prima volta un video mostra la morte di Ashley, mostrato alla giuria durante un’inchiesta giudiziaria. Nelle immagini si vedono le guardie carcerarie mentre guardano la giovane morire attraverso una botola. Le guardie, come riportato dalla CBC News, sono rimaste ferme per 10 minuti discutendo su cosa sarebbe stato meglio fare. Molte volte in precedenze Ashley aveva provato il suicidio ma le guardie ogni volta affermavano che era solo un modo per cercare di attirare l’attenzione.

Oggi(23gennaio2013) per la prima volta un video mostra la morte di Ashley, mostrato alla giuria durante un’inchiesta giudiziaria. Nelle immagini si vedono le guardie carcerarie mentre guardano la giovane morire attraverso una botola. Le guardie, come riportato dalla CBC News, sono rimaste ferme per 10 minuti discutendo su cosa sarebbe stato meglio fare. Molte volte in precedenze Ashley aveva provato il suicidio ma le guardie ogni volta affermavano che era solo un modo per cercare di attirare l’attenzione.

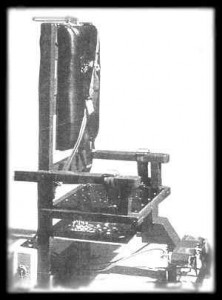

Stati Uniti: prima esecuzione dell’anno con la sedia elettrica, modalità scelta dal detenuto

Aveva chiesto di essere giustiziato con la sedia elettrica, altrimenti avrebbe colpito ancora. Tanto da aver ucciso anche due detenuti del carcere dove stava scontando l’ergastolo (per un altro omicidio, ndr), per accelerare la sua condanna a morte. Si è la svolta nella notte in Virginia, come spiega Abc.news, l’esecuzione di Robert Gleason, un 42enne che aveva rinunciato anche al suo diritto di appello, nonostante i legali fossero contrari alla sua decisione.

Era stato proprio John Sheldon, uno degli avvocati a presentare ricorso contro la scelta di Gleason, spiegando come l’uomo soffrisse di “gravi disturbi mentali”. Ma il ricorso non è stato accolto dalla corte della Virginia, che non ha raccolto le prove presentate dal legale, che ha tentato invano di dimostrare la sua depressione, citando anche i diversi tentativi di suicidio. Gleason non si è limitato a chiedere la condanna a morte: ha anche scelto di morire non con l’iniezione letale, bensì sulla sedia elettrica. Rimettendo così in azione lo strumento di morte, per la prima volta dal 2010. Il legale ha protestato fino alla fine, ma è servito a poco: la sentenza fatale è diventata esecutiva non appena è stato negato anche il ricorso dalla Corte Suprema.

Era stato proprio John Sheldon, uno degli avvocati a presentare ricorso contro la scelta di Gleason, spiegando come l’uomo soffrisse di “gravi disturbi mentali”. Ma il ricorso non è stato accolto dalla corte della Virginia, che non ha raccolto le prove presentate dal legale, che ha tentato invano di dimostrare la sua depressione, citando anche i diversi tentativi di suicidio. Gleason non si è limitato a chiedere la condanna a morte: ha anche scelto di morire non con l’iniezione letale, bensì sulla sedia elettrica. Rimettendo così in azione lo strumento di morte, per la prima volta dal 2010. Il legale ha protestato fino alla fine, ma è servito a poco: la sentenza fatale è diventata esecutiva non appena è stato negato anche il ricorso dalla Corte Suprema.

Gleason aveva ammesso di aver strangolato quattro anni fa il suo compagno di cella, il 63enne Harvey Watson, nello stesso giorno in cui aveva commesso il delitto per il quale era stato punito con l’ergastolo. Da tempo richiedeva di essere giustiziato, tanto da aver pure ucciso un altro compagno di cella, il 26enne Aaron Cooper, utilizzando la rete di protezione del cortile del carcere. Ovviamente, era stato il primo a dichiararsi colpevole.

Come riporta l’Huffington Post, è stato il governatore Bob McDonnell ad aver spiegato come l’uomo non avesse espresso alcun rimorso per gli omicidi. Anzi, aveva dichiarato che, se non fosse stato giustiziato, avrebbe continuato ad uccidere. “Per i giudici competenti ha agito in modo cosciente”, si è difeso, contro le critiche del suo legale. Spiegando in passato la sua scelta macabra, Gleason aveva sottolineato come avesse ucciso “in passato soltanto criminali, mai persone innocenti”, ma che avrebbe fatto di tutto per “mantenere la promessa ad una persona cara”: “Soltanto così potrò spiegare ai miei figli cosa succede se diventi un omicida”, aveva dichiarato l’uomo. Delle 1320 condanne a morte, da quando la pena è stata reintrodotta nel 1976, 157 sono avvenute attraverso la sedia elettrica. secondo quanto spiega il Death Penalty Information Center.

di Alberto Sofia Fonte: giornalettismo.com

La notte mai terminata di Giuseppe Uva

Adriano Chiarelli, l’autore di “Malapolizia” ricostruisce in un docufilm, “Nei secoli fedele”, le ultime ore di vita del giovane varesino. Fermato da una pattuglia di carabinieri nella notte fra il 14 e il 15 giugno 2008, il 43enne varesino, morì il giorno dopo nell’ospedale della sua città

ASCOLI PICENO – In una notte di metà giugno Giuseppe Uva eAlberto Biggiogero, dopo una cena, raggiungono a piedi il centro di Varese. Hanno bevuto un po’ e spostano delle transenne al centro della strada. Arriva sul posto una pattuglia di carabinieri e l’agente Dal Bosco inizia ad aggredire verbalmente e fisicamente i due uomini. Per Uva è l’inizio di una lunga notte, che non riuscirà a superare.

ASCOLI PICENO – In una notte di metà giugno Giuseppe Uva eAlberto Biggiogero, dopo una cena, raggiungono a piedi il centro di Varese. Hanno bevuto un po’ e spostano delle transenne al centro della strada. Arriva sul posto una pattuglia di carabinieri e l’agente Dal Bosco inizia ad aggredire verbalmente e fisicamente i due uomini. Per Uva è l’inizio di una lunga notte, che non riuscirà a superare.

Adriano Chiarelli, già autore di “Malapolizia” (Newton & Compton, pp. 336, 9,90 euro) e assistente alla regia di Paolo Sorrentino, ha deciso di ricostruire questa triste vicenda perché “Qui si uniscono tre tipi di mala gestione: quella dei carabinieri, della polizia e delle sanità” come ha affermato sabato sera, 22dicembre, presso la sala della Biblioteca di Storia Contemporanea “Ugo Toria”, in occasione della proiezione di “Nei secoli fedele”.

All’evento, promosso dal collettivo Brigata 3 Ottobre, non è potuta intervenire per problemi di salute la battagliera protagonista del docufilm, Lucia Uva, sorella della vittima, che si batte da anni insieme all’avvocato Fabio Anselmo, Ilaria Cucchi e Patrizia Moretti (madre si Federico Aldrovandi) per l’introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura.

A Chiarelli piacciono poco i giri di parole e, per niente interessato a caratterizzare il suo lavoro con una estetica enfatica, si preoccupa di far emergere in maniera chiara quei pochi fatti faticosamente riconosciuti come verità processuali e quelli che ancora rimangono fuori dal procedimento, per incuria o non si sa bene cos’altro, ma che sarebbero determinanti per stabilire la verità.

Il 14 marzo 2013 inizierà il processo bis relativo al caso Uva. Per i familiari e la sorella Lucia in particolare rappresenta l’occasione per fare chiarezza su quanto accaduto al fratello più di 4 anni fa. L’anno scorso il tribunale di primo grado, dopo aver disposto una nuova perizia sul cadavere di Giuseppe, ha assolto i due medici accusati di omicidio colposo durante l’espletamento del trattamento sanitario obbligatorio a cui l’uomo fu sottoposto. Dal secondo esame medico-legale è emerso che a causare la morte del gruista varesino non sarebbero stati i farmaci somministrati e l’assunzione di alcool.

La speranza della famiglia Uva e dell’avvocato Anselmo è che il fascicolo non sia rimesso in mano al P.M. Abate, responsabile secondo loro di aver formulato dei capi d’accusa errati. Sarebbe inoltre importante capire che cosa sia successo durante le 3 ore in cui Giuseppe è stato trattenuto in caserma da8 tra carabinieri e poliziotti. Biggiogero, unico testimone presente in caserma non è mai stato sentito, come non sono mai stati interrogati gli esponenti delle forze dell’ordine presenti. Sono molto eloquenti invece le foto del cadavere, in particolar modo quelle che ritraggono la parte posteriore dei suoi pantaloni, macchiata da un’estesa chiazza di sangue, riconducibile, secondo il dottor Fineschi consulente della difesa, a gravi lesioni interne.

Casi come questo, come quello di Cucchi e altri ancora meno conosciuti, che Chiarelli affronta nel suo libro, dimostrano quanto sia labile, in alcuni casi, il confine fra tutela dell’ordine pubblico e abuso di potere e come spesso si preferisca insabbiare realtà scomode. Maturare una coscienza civile riguardo a questi casi, seppur spiacevole, è necessario. Troppo spesso, prima dei fatti del G8, non si è data la giusta attenzione agli abusi commessi dalle forze dell’ordine, perché magari le vittime venivano etichettate come sbandati, innescando così una sorta di legittimazione alla “pulizia” sociale da parte di polizia e carabinieri.

Chiarelli sottolinea che l’Italia non ha ancora recepito il codice di condotta europeo per le forze dell’ordine, ma la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dal 2009 produce degli obblighi internazionali, anche più stringenti, che il nostro Paese ha il dovere costituzionale di rispettare. L’articolo 3 di questa Convenzione annovera il reato di tortura. Se la famiglia Uva e il suo difensore decidessero di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti, avrebbero a disposizione un precedente anche in caso di prescrizione del reato: con sentenza emessa nel marzo del 2011, la Corte di Strasburgo dichiarava l’incompatibilità rispetto al diritto alla vita del proscioglimento per prescrizione di un imputato riconosciuto colpevole di omicidio a distanza di meno di 10 anni dal compimento del reato.

Chiarelli sottolinea che l’Italia non ha ancora recepito il codice di condotta europeo per le forze dell’ordine, ma la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dal 2009 produce degli obblighi internazionali, anche più stringenti, che il nostro Paese ha il dovere costituzionale di rispettare. L’articolo 3 di questa Convenzione annovera il reato di tortura. Se la famiglia Uva e il suo difensore decidessero di fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti, avrebbero a disposizione un precedente anche in caso di prescrizione del reato: con sentenza emessa nel marzo del 2011, la Corte di Strasburgo dichiarava l’incompatibilità rispetto al diritto alla vita del proscioglimento per prescrizione di un imputato riconosciuto colpevole di omicidio a distanza di meno di 10 anni dal compimento del reato.

Il ricorso alla Corte Europea, se diventasse un’abitudine costante in questi casi, potrebbe aiutare a superare le resistenze interne del nostro ordinamento, visto che le parole e le petizioni sul web hanno dato prova di non essere il mezzo adeguato, incidendo così sui lavori della Commissione Giustizia, che si sta occupando dell’inserimento nel nostro codice penale del reato di tortura.

Tre agenti accusati di aver ucciso a badilate quattro cuccioli di cane della colonia agricola di Is Arenas

Una storia assurda arriva dall’Unione Sarda: tre agenti penitenziari hanno massacrato a badilate i cani di alcuni detenuti nel carcere di Is Arenas, alle porte di Cagliari. I cuccioli bersaglio della loro ferocia quattro meticci adottati e accuditi dagli ospiti della colonia penale.

Sono quindi finiti sotto inchiesta il sovrintendente G. D., 45 anni, e gli assistenti I. P., 45, e A. S., 49. Dovranno rispondere di uccisione di animali, omessa denuncia e atti persecutori.

Sono quindi finiti sotto inchiesta il sovrintendente G. D., 45 anni, e gli assistenti I. P., 45, e A. S., 49. Dovranno rispondere di uccisione di animali, omessa denuncia e atti persecutori.

E’ stato un testimone a far partire l’indagine, un cittadino marocchino detenuto a Is Arenas, A. C. Ha assistito alla strage. Stando al suo racconto, nel 2011 A. S. disse di aver ricevuto l’ordine di uccidere i cani. Le proteste dei detenuti non sortirono nessun effetto e S. massacrò a badilate tre dei quattro cuccioli. Il quarto fu ritrovato qualche giorno dopo da P. che completò l’opera.

Il detenuto C. a questo punto si sarebbe rivolto al sovrintendente D. per denunciare l’accaduto; quest’ultimo gli avrebbe risposto: “Stai zitto o ti trasferiamo in un altro istituto”. Ancora non si conosce il movente della mattanza, forse la tensione tra agenti e reclusi. Il direttore della colonia penale di Is Arenas, Pierluigi Porcu, invita alla prudenza: “Aspettiamo l’esito delle indagini, ho piena fiducia nel lavoro della magistratura. Non mi era giunta alcuna notizia di un fatto del genere e sono piuttosto scettico visto che si tratta di tre poliziotti assegnati al distaccamento a questure che amano molto gli animali. Non li ritengo capaci di un simile gesto”.

Fonte: cronacaeattualita.blogosfere.it

Messico,scontri in carcere:17 morti

Le violenze sono scoppiate a seguito di un tentativo fallito di evasione da un penitenziario a Gomez Palacio, nel nord del Paese.

Secondo tentativo di evasione dal carcere di Gómez Palacio, in Messico, nel giro di due mesi. L’ultima volta la tentata evasione era stata bloccata sul nascere e due detenuti erano rimasti uccisi negli scontri. Ieri, invece, la situazione è degenerata in pochissimo tempo, tanto da richiedere l’intervento dei militari dell’esercito, e 17 persone – 11 detenuti e 6 guardie –sono rimaste uccise.

La rivolta è scoppiata intorno alle 17 di ieri, all’indomani di un’ispezione della struttura che aveva portato al sequestro di numerosi telefoni cellulari, armi e piccoli elettrodomestici introdotti illegalmente dai detenuti. Evidentemente non tutte le armi sono state sequestrate: un gruppetto di detenuti ha cominciato a sparare contro le torri di guardia e gli altri militari presenti nella struttura, mentre un altro gruppetto di carcerati ha tentato di fuggire passando attraverso un tunnel e cercando di superare la recinzione posteriore.

Nel panico generale, scrive El Pais, i militari hanno esploso diversi colpi in aria a scopo di avvertimento. Non avendo sortito alcun effetto, hanno preso a sparare contro i detenuti in fuga, uccidendone undici. A questi morti si aggiungono le sue guardie rimaste uccise nel conflitto, prima che intervenisse l’esercito e ristabilisse l’ordine.

Al di là di quest’ultimo episodio di violenza e del precedente, la struttura Gómez Palacio, nello stato di Durango, è stata oggetto anche in passato di scontri e scandali. Nel 2010, ad esempio, l’ex direttore del penitenziario era finito in manette per aver autorizzato alcuni detenuti vicini al cartello degli Zetas ad uscire dal carcere per regolare i conti con alcune persone all’esterno.

Si stima che le carceri messicane, e questa non fa eccezione, siano controllate per il 60% dalla criminalità organizzata e non è escluso che la rivolta di ieri sia collegata proprio ai gruppi criminali che da anni stanno dilaniando il Messico. Il fatto che il giorno prima fossero stati sequestrati armi ed altri oggetti potenzialmente pericolosi, ha spinto le autorità a credere che qualcuno dall’esterno – o forse addirittura qualche guardia corrotta – abbia contribuito a reintrodurre a tempo di record un nuovo arsenale.

Le indagini sono ancora in corso.

Boccaccio

Boccaccio cassa antirep

cassa antirep Contrainfo

Contrainfo Directaction

Directaction indymedia

indymedia informa-azione

informa-azione Macerie

Macerie NO TAV

NO TAV OLGa

OLGa Osservatorio

Osservatorio Pagine contro la tortura

Pagine contro la tortura Radiocane

Radiocane Rete Evasioni

Rete Evasioni ristretti

ristretti RoundRobin

RoundRobin Scateniamoli

Scateniamoli